Le RER E : origine et naissance d'EOLE

EOLE lié aux mésaventures du RER A

La genèse de la cinquième ligne de RER est étroitement liée au succès du réseau express régional, et plus particulièrement à la saturation du RER A. Mise en service en 1977, la transversale est-ouest rencontrait dès le premier jour un vif succès qui allait s’amplifier au fur et à mesure de l’urbanisation de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de l’essor du quartier d’affaires de La Défense.

La première crise de saturation du RER A remonte à 1983 : avec 24 trains par heure sur le tronc commun La Défense – Vincennes, l’offre de la RATP devenait insuffisante et le matériel MS61 était utilisée au maximum de ses possibilités. Calibrée pour 44 000 places par heure et par sens, des pics à 55 000 voyageurs étaient enregistrés. Les défaillances rencontrées sur le parc furent compensées par l’arrivée de MI79 prêtés par le RER B grâce au report de la réforme des automotrices Z.

Parallèlement, la RATP concrétisait le projet SACEM pour atteindre 30 trains par heure dans le tronçon central et ainsi d’accueillir les trains des branches SNCF interconnectées à Nanterre Préfecture en provenance de Cergy (1988) et Poissy (1989).

Les années 1980 furent aussi celles de la compétition entre la RATP et la SNCF pour présenter à l’Etat et à la Région des solutions de délestage du RER A. La SNCF présentait notamment le projet d’une deuxième ligne est-ouest, par une jonction entre les gares de l’Est et Saint-Lazare, créant une diamétrale Chelles / Villiers-sur-Marne – Versailles / Saint Nom la Bretèche au moyen d’un tunnel La Villette – Pont Cardinet.

La RATP proposait de son côté METEOR avec différentes variantes de tracé, dont une prévoyait une liaison entre la ZAC Tolbiac et la Porte Maillot par les gares de Lyon, de l’Est, du Nord et Saint Lazare, concurrençant ouvertement le projet de la SNCF.

Quand l’Etat fait bien de ne pas choisir

Le 13 octobre 1989, l’Etat décida de confirmer les trois projets portés par les deux établissements publics à savoir METEOR pour la RATP (avec un tracé plus direct via Châtelet et Madeleine), l’interconnexion nord – sud-est (RER D) et l’interconnexion est-ouest (RER E), cette dernière étant appelée EOLE, Est Ouest Liaison Express. Le schéma de principe d’EOLE était approuvé en décembre de la même année.

Voir le reportage du journal de 20 heures d'Antenne 2 du 13 octobre 1989

Dans un premier temps, la SNCF proposait la création d’un tunnel entre le secteur de La Villette et une nouvelle gare terminale située dans le quartier Saint-Lazare, comprenant une nouvelle gare dans le secteur des gares du Nord et de l’Est. Une troisième gare était réservée dans le quartier de La Villette, assez peu irrigué par le métro.

L’enquête publique se déroulait en février et mars 1991, l’Etat approuvant définitivement le projet le 22 novembre 1991. Au cours de cette année, le projet de troisième branche vers La Varenne-Chennevières, pour rejoindre la branche Boissy-Saint-Léger du RER A, fut limitée au Plant-Champigny.

Le 14 février 1994, le tunnelier Martine débutait les travaux de percement de l’ouvrage majoritairement bitube de la première phase du projet EOLE jusqu’à la gare alors baptisée Condorcet. Il fallut 30 mois pour percer les deux tubes. Le tube sud posa d’importants problèmes, un immeuble rue Papillon menaçant de s’effondrer. Les deux nouvelles gares étaient conçues comme des cathédrales souterraines, disposant d’importants volumes afin de faciliter la circulation des voyageurs et aussi servir de référence pour la SNCF en matière de transport urbain, tiraillée qu’elle était sur l’état du RER C par exemple. Condorcet devenait Haussmann - Saint-Lazare, reliée à la gare de surface, mais aussi aux lignes de métro (stations Saint Lazare et Havre-Caumartin), et disposant de plusieurs sorties directes sur la voirie ainsi que dans les Galeries Lafayette. Magenta était principalement connectée à la gare souterraine de Paris-Nord. En revanche, la connexion à la gare de l’Est, via la sortie de la rue de l’Aqueduc s’avérait nettement moins bien réussie, à la fois exiguë, mal équipée et surtout éloignée de la gare.

Parallèlement, la SNCF engageait plusieurs chantiers sur le réseau Est : il s’agissait notamment de créer une huitième voie à hauteur de Noisy-le-Sec et un saut de mouton de reclassement des paires de voies à Pantin afin de disposer de 2 voies dédiées au RER jusqu’à la bifurcation entre les branches Chelles et Villiers-sur-Marne. L’alimentation électrique du secteur Est était renforcée et un redécoupage de la signalisation engagé sur le secteur couvert par le RER E afin d’améliorer le débit.

En novembre 1998, la branche du Plant-Champigny était abandonnée, en raison de la chute du trafic mesurée sur le réseau Est et des difficultés d’exploitation de la ligne E avec 12 trains par heure sur le viaduc de Nogent-sur-Marne, en plus des dessertes de Coulommiers, Provins et des grandes lignes vers Troyes et Bâle. L’avant-projet modificatif entérinait la réalisation de la gare Magenta à 4 voies dès la première phase du projet de sorte à proposer les mêmes fonctionnalités dans les deux gares souterraines.

EOLE devient le RER E

Le 14 juillet 1999, le RER E faisait ses débuts, d’abord entre Haussmann - Saint-Lazare et Chelles. Le 30 août, la branche de Villiers-sur-Marne était mise en service. Le coût total du projet était de 8 MMF pour une estimation de 6,2 MMF. Le surcoût était pour partie lié à la sous-estimation de la nature des sous-sols rencontrés, à l’accident de chantier de la rue Papillon, à l’intégration des quatre voies dans la première phase d’EOLE et au rehaussement à 92 cm des quais des gares de la banlieue Est.

Voir le reportage du 19/20 Ile de France du 12 juillet 1999

Paris Haussmann - Saint-Lazare - 4 decembre 2012 - Les gares d'EOLE se caractérisent par leurs volumes, dimensionnés pour un trafic conséquent : une anticipation de l'extension de la ligne. En revanche, les voyageurs reprochent un manque d'éclairage sur les quais. © transportparis

Le 14 février 2002, le STIF adoptait le schéma de principe du prolongement de Villiers-sur-Marne à Tournan, marquant une rupture après l’abandon de la troisième branche vers Le Plant-Champigny qui se heurta à l’opposition des élus locaux hostile à l’augmentation du trafic sur quelques centaines de mètres de la Grande Ceinture. Le RER E atteignait Tournan le 14 décembre 2003. Le RER E proposait alors 16 trains par heure en pointe, dont 8 Chelles, 4 Villiers-sur-Marne et 4 Tournan.

Par la suite, le STIF engagea plusieurs séries de renforcement de la desserte, à commencer par la généralisation de l’arrêt à Pantin sur la branche de Chelles, compte tenu de l’important développement tertiaire dans le quartier de la gare, puis avec l’extension de la période de pointe sur les trois missions.

Le prolongement reste à quai

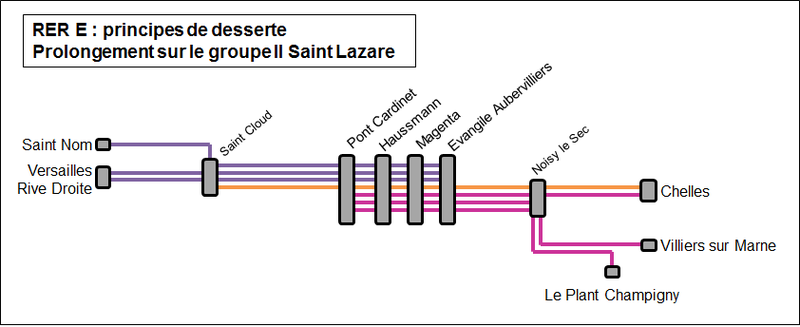

Le premier projet de prolongement à l’ouest ne connut pas de suite : la connexion au groupe II de Saint-Lazare devait s’effectuer à Pont Cardinet, où une nouvelle gare souterraine était prévue. Elle devait accueillir le terminus de 12 des 16 trains venant de l’est. Ainsi, seulement 4 trains par heure devaient assurer une liaison est-ouest vers La Défense et Versailles. Restaient 12 trains de l’ouest à gérer au moyen d’une nouvelle gare à La Villette.

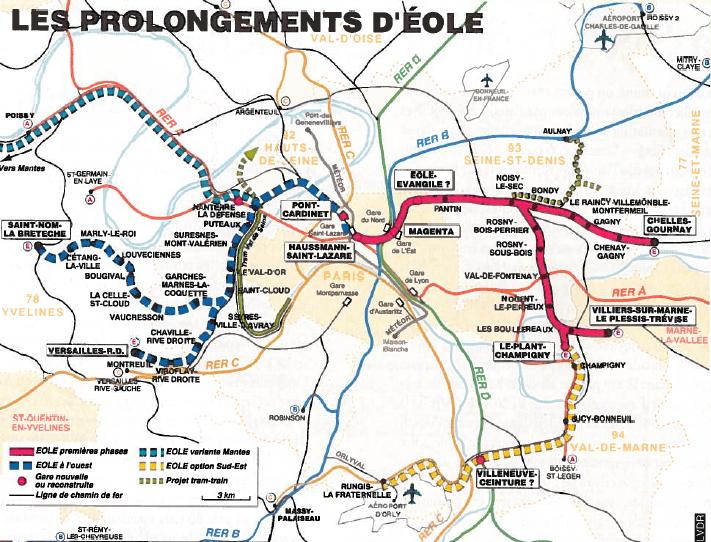

Sur la carte ci-dessus, apparaît en rouge la section Est d'EOLE telle qu'elle était initialement prévue, avec les terminus à Chelles, Villiers-sur-Marne et Le Plant-Champigny, rendant aussi caduc l'hypothèse d'un prolongement à Rungis, qui aurait fait de la nouvelle ligne un nouveau tentacule ferroviaire inexploitable. A l'ouest, en bleu foncé, le prolongement sur le groupe II vers Versailles et Saint-Nom et l'apparition, en 1994, d'une variante Mantes-la-Jolie, empruntant le groupe II et le raccordement de Courbevoie pour rejoindre La Folie. Là encore, trop de difficultés techniques condamnaient ces réflexions.

Avec ce schéma de desserte, le délestage du RER A était très limité, puisque les voyageurs venant de la banlieue est devaient pour la plupart changer de trains dans Paris pour rejoindre La Défense.

En outre, il impliquait des trains différents à l’ouest du fait de la longueur plus faible des quais et de l’impossibilité d’allonger certains d’entre eux, d’où d’ailleurs la conception du MI2N SNCF avec une voiture centrale non motorisée, contrairement aux rames de la RATP. Autre point faible, le raccordement entre le tunnel de la phase 1 et les voies du réseau Saint-Lazare à hauteur de la gare Pont Cardinet exigeait non seulement des courbes de faible rayon et une rampe dépassant les 40 ‰, deux éléments incompatibles avec une exploitation performante.

Aussi, le premier projet de prolongement vers l’ouest ne connut pas de suite.

/image%2F0404823%2F20240423%2Fob_4ed4f3_131115-8885paris-austerlitz.JPG)

/image%2F0404823%2F20240419%2Fob_03dc31_gszy3156.JPG)

/image%2F0404823%2F20240414%2Fob_260b08_030121-60belgrand.JPG)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)